「主よ、私の唇を開いて下さい、この口はあなたの賛美を歌います」詩篇51、17

|

聖なる父一全能、永遠の神 |

|

賛美の歌

普通、祈りの中に賛美、祈願、感謝の要素を区別することになっているけれども、実際は、聖書における賛美と感謝は しばしば同一の心の動きから発しています。 宗教的熱情から出る賛美の歌では 言葉を連ねて、つとめて神とその偉大さが描き出されています。 即ち、神のいつくしみ、義、救い、助け、愛、憐み、忠実、誠、栄光、力、不思議な計画、解放の裁きなどが たたえられています。 このように賛美には、神の不思議な業、偉業、功績、働きから、イエス・キリストの奇跡まで包含されています。

結局、神を賛美するとは、神を称揚しあがめることです。 賛美は 何よりも先ず、神の偉大さの告白です。それは 多種多様の形でされるが、ほとんど常に以下の呼びかけによって始まります(イサヤ 12,4-5、エレミヤ31−7、詩篇 89-2、96-1、105-1,145-6、特に79-13)。 この呼びかけは、これに答えてただちに参加する聴衆の存在を前提とします。 即ち、義人の集会です。 彼らは、神の偉大さを理解し、その賛美を歌い、素直で 謙遜な心を持っている人で、愚かな者、無恥な者ではありません。

生きる神の触れ合いからあふれてくる賛美は、人間全体を目覚めさせ(詩篇 57-8,108,2-6)、自然に その生活を一新させます。 神の賛美には 人間の全存在が かかわることが必要であり、真実の賛美は 絶え間なく続くものだからです (詩篇 145,1-2、黙示録4,8)。 賛美は、いわば命の爆発です。それゆえ神を賛美するのは、死者ではなく、生きる者です。(詩篇 6-6,30-10,88,11-12、115,17-18,イザヤ38,18、バルク2,17)。

賛美は 神の前に出た人間が、感嘆と驚嘆の念に打たれることから生じます。 その時、魂は 喜びにあふれ、感動に包まれます。したがって賛美は 歓声、歓呼、喝采となって 表現されることがあります。 しかし それは 大抵、会衆にも理解できるものでなければならないから、発達するにつれてたやすく歌や賛歌となり、楽器や踊りまで伴うことも珍しくありません。

新しい歌を主に向かって歌え、地の果てから主の栄誉を歌え」イザヤ42、10

「全ての民よ、主を賛美せよ。 全ての民よ、主をほめたたえよ」 詩篇117

聖書によると、最初の頃は、神に賛美を捧げる務めは イスラエル民族だけに限定されています。 と言うのは、賛美は 真の神を知り、かつ啓示の恵みに浴している 選ばれた民だけが果たすべき義務と考えられていたからです。 ところがその後、賛美は 普遍的色彩を帯びてきます。 つまり 異教徒も、神の栄光と力を知り、イスラエルの賛美に唱和するように招かれます。 又、地上の民が、イスラエル人の捕囚からの帰国 というような内容の勝利を意識するように招かれるだけではなく、大自然 そのものまでが賛美の歌に加わるようになります(イザヤ 42-10、詩篇 98-8,148、ダニエル3,51-90)。

捕囚からの帰国の際に始まる、全ての民が参加する このような賛美は、その後大きく発展する未来の賛美の序曲にすぎません。 旧約の賛美は 神の日に対する永遠の賛美の前表であり、それは 既に歌い始められており、そしてますます この日に対する待望をかきたてます。詩篇が歌っているあの「新しい歌」の調べは、黙示録の「新しい歌」(黙示5-9,14-3)の中に最後の余韻となって現れています。

|

「私たちは贖われて 神のものとなり、

神の栄光をたたえることになります」エフェゾ1,14

賛美と典礼

イスラエルにおける賛美は、常に 神殿の典礼と祭儀とに結びついていたように思われます。 それは 年ごとの祝祭、あるいは王の即位、勝利の祝い、神殿の奉献など民の生活にとって 重要な祭儀の中に見出されます。「アーメン」や「ハレルヤ」や「ホザんナ」の歓声で イスラエルの民は 自分の気持ちを表現します。 新約時代になっても、賛美は 容易に典礼と祭儀とに結びつきます。 使徒言行録とパウロの手紙の賛美に関する言及(使徒2,46-47、1コリント14-26、エフェゾ5-19)も、黙示録の天上の礼拝と賛美に関する描写も、初代教会における祭儀的集会を示唆しています。

賛美を発する心の動きは、旧約においても、新約においても、根本的に同位置です。 しかし新約になると、賛美は イエス・キリストを中心にされるようになります。 なぜなら賛美は、キリストがもたらした救いの力によって引き起こされるからです。 イエスの誕生の夜の天使や羊飼いたちの賛美(ルカ2-13,20)や 彼が奇跡を行った後の群集の賛美(マルコ7−36,ルカ18-43,19-37)は、これを意味しており、更に、彼の都入りの際の歓声の声(マタイ21-16)や黙示録の「子羊」の歌(黙15,3)も、根本的に同じことを表現しています。

|

キリストの救いによって引き起こされる新約の賛美は、それがキリストと共に、かつ、キリストにおいて神の許に達するという意味においても、キリスト的です(エフェゾ3,21)。 それは キリスト自身の祈りに倣って 愛に満ちた賛美であり(マタイ13,21)、又、直接キリスト自身にむけられるものでもです(使徒19-17、ヘブライ13-21、黙示5,9)。 いずれにしても、キリスト者は以後、「主イエスこそ われらの賛美である」と断言することが出来ます。

このように、旧約時代に始まり内容を豊かにしてきた賛美は、新約になっても、もっとも基本的な務めとされます。 それは。新約の祭儀に ハレルヤと頌栄のかたちでリズムを加えて、祈る者の魂を生かし その中に浸透してゆき、これを完全な「栄光の賛美」(エフェゾ1,12)に変容させるのです。

|

「だから、イエスを通して賛美のいけにえ、

即ち御名をたたえる唇の実を、

絶えず神に捧げましょう」ヘブライ13,15

|

グレゴリオ聖歌 |

|

グレゴリオ聖歌

イスラエルの民の典礼に合った賛美歌や詩篇、又、旧約と新約の典礼や祭儀の遺産を受け止め、初代教会の信者が、違った国と文化によって 新しい姿に変化しました。 このように、一方東方教会、つまりエジプト、ギリシャ、ロシアなどの国はコプトの音楽に基づいて神を賛美するようになりました。 他方、イタリアを初め、西ヨーロッパが聖アンブロジオの音楽を土台にして、ラテン語を通して 神を礼拝しはじめました。 そして、古代末期から中世全般にかけて、聖歌のみならず、あらゆる地域の色々な音楽的要素を取り込み、同化し、融合して出来ていった特徴のある教会の賛美歌が、グレゴリオ聖歌と呼ばれるものなのです。

グレゴリオ聖歌とは古い時代から伝わるカトリック教会のローマ典礼の為の単旋律の聖歌で、主にラテン語、一部にギリシャ語、また ヘブライ語も使われています。 この聖歌は 西洋音楽の源泉とも言われ、教会音楽のみならず近代西洋音楽を理解する上でも貴重なものです。 ローマ・カトリック教会の典礼は、神における神秘やイエス・キリストの救いの業の神秘を記念することを大きな柱として、それと並行して 祝日になってきた イエスの生涯にある主な出来事や聖母マリアの生涯も、キリストの弟子たちをはじめ 大勢の聖人の見習うべき姿であることを記念して行われます。 ハーモニーなし、旋律線は一つだけ、尚かつ、斉唱(ユニゾン:全員が同じ音や旋律を奏する)で歌われる単純きわまりない曲ですが、聴いていると、力強く訴えるような迫力に満ちており、聴けば聴くほど、音の中に耽溺して酩酊状態に陥ることがあるくらい、不思議な魅力に満ちています。

カトリック教会が、神を賛美するために歌われる聖歌で、その様式を 完成させた教皇グレゴリウス一世(在位590〜604)の名にちなんで「グレゴリオ聖歌」と呼ばれています。 したがって、「グレゴリオ聖歌」というのは一種のニックネームであって、正確には「ローマ聖歌」というのが 確かに 正しい名称です。 つまり、キリスト教の伝統を2000年にわたって守ってきたカトリックの最高指導者であるローマ教皇が正式に認めた聖歌、と言うことです。

ただし、現在 私たちが、耳にしたり、味わったり、歌ったりしているグレゴリオ聖歌が完成したのは、カトリックの刷新と改革を目指したトレント公会議(1545〜1563)で、典礼の刷新が決定され、「ローマ・カトリック教会に属する全教会では ローマ式典礼 ならびに グレゴリオ聖歌の歌唱を遵守すること」と定められてからです。

それまでは、主イエス・キリストも歌い その後も 様々な民族の教会で歌われていた神を賛美する旧約詩編が 様式として整えられたり、それが他の教会や修道院に伝わり、歌われ、試されて、新しい典礼歌や様式が加えられたり、それがまた 整理されて整えられたりを繰り返しながら発展して 今日の様式が 完成したものだと言えるでしょう。

このように グレゴリオ聖歌は 長い年月をかけて 様々な民族の手を経てきた結果、時と民族を超えて霊魂に働きかける、祈りの凝縮した神への賛歌として完成された聖歌だといえるでしょう! だからこそ、布教先の実情に適った典礼を認める決定をした第二バチカン公会議(1962〜1965)でも、グレゴリオ聖歌はカトリック教会の宝として、他の典礼行為のなかでも首位を占めるべきものと、典礼憲章に規定しています。

グレゴリオ聖歌は、現在残されているヨーロッパ音楽の中で、再現することが可能な最古の音楽だといわれます。 ローマ・カトリック教会の典礼(礼拝)のための音楽ですが、中世から現在にかけて歌い継がれてきたものですから、ヨーロッパ音楽の源流といって差し支えないのではないかと思います。

|

|

全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。 |

賛美と楽器

音楽と踊りは 私たちが歴史をさかのぼり得る限り古くから、あらゆる文化の中で生活の一部分となっていました。 イスラエルには三種の楽器がありました。 それは 弦楽器、管楽器、打楽器です。 斉奏が主で、合奏は余りしていませんでした。 しかし 詩篇のいくつかには 決まった調べのついているものがありました。 が、音楽は旋律的であるより強いリズムのあるものでした。 音楽の抽写が漢然としているので 一つ一つの楽器が何であったかを知るには 至難の業です。

弦楽器

キノンールは、聖書では通常、竪琴と訳されています。 ハープ 又は リラ 古代ギリシャの竪琴 であったかもしれません。 それは小さくて、木の枠に8本 あるいは10本の弦を持つ楽器で、持ち運ぶことが容易に出来ました。 それはただ指でかき鳴らして奏でられたものか、琴爪が用いられたかは全く分かりません。(2サムエル6,5;1歴代13,8)

キノンールは、エジプトにある古代の墓の壁画に示されているような楽器だと思われます。 「ソールタリ」と 呼ばれている ネベルは、やはり 指でかき鳴ならしたが 木の枠のある弦楽器です。 ネベルという語は「皮袋」あるいは「亀」を意味し、リュートのようなふくらみを持った共鳴箱であることを示しています。 ダビデ王は、キノンールも ネベルも使って 演奏できました。(イザヤ38,20)

吹奏楽器

ハーリールは一般の人が持つ穴の開いた箱で、長い茎とか木、骨でできていました。 ハーリ−ルとは「穴を開ける」と言う意味で、楽器の作られた方法を語っています。 葦は楽器とし使われ、 奏者は 予備の葦を袋に入れて持ち歩きました。 (エレミヤ48,36)

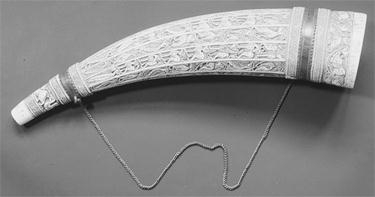

ケレン (角笛) は動物の角から作られ、ラッパとして用いられました。 使われている角が雄羊である場合は、その楽器は ショーファールと呼ばれていました。これは宗教的な公的場合に用いられていました。 (詩篇47,6;96,6;150,3)

ハショシェラーは 金属製のラッパであったが、聖書の時代には 銀製でありました。 2本の銀のラッパが長く吹き鳴らされる時は、イスラエルの民にとって 出会いの幕屋 あるいは 神殿の広場に 集会せよという合図でした。(民数紀10,2−10)

打楽器

メナアンイームは 打楽器で、たぶん木の枠にはめ込まれた金の棒についている円盤をがらがら鳴らしたと思われます。(2サムエル6,5)

メエツィルタイムは 銅のシンバルです。 それらは神殿で、レビ人が、歌の諸章の初めと終わり、休止個所をマークする為に打ち鳴らしました (詩篇150,5)。

トーフは 膜を張った打楽器で、疑いもなく ティムブレルとタンバリンのような楽器で、大抵 歌や踊りの伴奏に用いられていました。 (出エジプト15,20;詩篇68,26;81,3)

不幸なことに、イスラエル人は芸術において人間の姿を描くことを禁じられていたので、これらの楽器がどのように奏でられたのか 正確なことは分かりません。 しかし、エジプト、アッシリア、バビロニヤなどから出た同じような楽器の絵が かなり理解を助けてくれます。 楽器を作る素材は多様でした。 白檀、杉、皮、動物の内臓、象牙、貝殻、金、銀、銅などです。

神殿の礼拝に音楽は重要な位置を占めていました。 1歴代15,16-24には、ダビデ王が 喜びの歌を歌い、かつ演奏するために 神殿合唱隊とオーケストラを組織した様子が描かれています。 神殿での歌は しばしば 2組に分かれて、節の1行を一つのグループが歌い、次の行を他のグループが歌う と言う具合に行われていました。 踊りにも礼拝の喜びを表す表現の一つでした。 契約の箱がエルサレムに運ばれて来た時、「ダビデと全イスラエルは…神の前で 力の限り喜び踊った」(1歴代13,8)。

初代教会の楽器

ヨハネの黙示録が いろいろな賛美と共に 天の典礼と関係ある楽器の名前をおしえています。 天使たちは特に 最後の審判のラッパを吹き鳴らします (黙示8,6)。 又、ヨハネとパウロは 自分たちの時代のいくつかの楽器について語りました (黙示18,22;1コリント14,7-8)。 初代教会のキリスト者は 福音をあらゆる国に伝え知らせながら 神を賛美するために それぞれの国 (中東アジア、北アフリカ、エジプト、ギリシャ、西ヨーロッパなど) の楽器を用いて 演奏しました。 こんにちまで カトリック教会は 典礼と祭儀をよりよいものにしようと 国々の文化に基づいて このやり方を継続しています。 オーケストラの全ての楽器が ミサ曲と典礼のために よく使われてきました。 ところで カトリック教会が中世から オルガンに特別な立場を与えました。 オルガンは確かに 典礼と祭儀のために使っている全ての楽器の王です。(聖書百科事典より引用)

オルガンとは なに?

オルガンという楽器は あまりにも多岐にわたり、限られた紙面でその歴史を記すことは不可能に近い。 しかしオルガンのアイディアは、パンフルートや中国や日本の笙(しょう)の様に、2本以上の笛を組立てて複数の音が出せる楽器から出来てきたものと思われる。 記録に現れる最古のオルガンは、紀元前3世紀(246年)のエジプトで アレクサンドリアのクテシビオス(Ctesibios d’Alexandrie)が考案したとされる ヒュドロス(hydraulos)(水圧オルガン)である。 このヒュドロスを最初に演奏した者は タイス(Thais) と呼ばれていた ケテシビオスの妻であった。彼女はその後 「ヒュドラウリウス」(hydraularius) 即ち「オルガン奏者」と名付けられた。 エジプトで 作り出されたヒュドラウリスが、オルガンの始まりだと言えるだろう。 ローマ帝国の全盛時代には この種の小型オルガンが 劇場や闘技場などで広く使われるようになり、各地から出土する碑文などにその様子が描かれている。

hydraulos ヒュドロス (水圧オルガン)

ポータブルのオルガン(中世)

帝国の分裂後は 新しい東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを中心に、宮廷など限られた世俗の場所で オルガンは珍重された。 始めは、オルガンは 競技の山場などに演奏されたり、婚礼や葬儀の時、芝居や踊りの時に用いられたり、軍隊用の信号に使われたりしていた。

権力の象徴として、あるいは外交のしるしとして、ビザンツ帝国は757年にフランク国王ピピン(Pepin)へ、そして812年にはシャルルマーニュ(Charlemagne)へオルガンを贈った。また、ジェオルジウス(Georgius)という司祭が826年、アーヘンへ派遣されてオルガンを設置した。 だが、初期キリスト教は贅沢なものを禁じ、また典礼では 楽器の使用を認めなかったので、これらのオルガンも教会の典礼とは無関係のものだったようである。

しかし、9世紀には 教会の考えにも変化が現れた。 ベネディクト会が文化教育活動に熱心だったことも相まって、オルガンは まず大きな修道院から 普及していった。 11世紀には 各地の修道院にかなりのオルガンが設置された。 だがオルガンが 典礼用のものかどうかを示す資料は 12世紀になっても現れない。 音楽教育のためか、あるいは 典礼を知らせる合図として使われたのだろうか? 加えて13世紀末までには 各地の大聖堂にも オルガンが設置され、そこでは聖職者の歌と交互に演奏されるという形(アルテルナティム)でオルガンは 教会内の典礼にしっかりと根を下ろした。 15世紀初めには 西ヨーロッパのほとんどの大教会で オルガンを見ることができた。

製造技術が難しく非常に高価であったオルガンは、宝物としてあるいは権勢のしるしとして扱われた時代もあったが、やがて、キリスト教会の礼拝においての声楽の補助や代用として使われ始め、ヨーロッパの教会に広く普及した。

その後、色々な時代、色々な国で、忘れ去られたり、また復興したり、新しい技術が取り入れられたり、様々な運命をたどっていくが、(16世紀の宗教改革が最も顕著であった)バロック時代(約300年前)のバッハにおいて、一つの完成を見ることになる。

日本においては、約400年ほど前、キリシタン活動に伴って ポルトガルやスペインから、小型のオルガンが 持ち込まれているようであるが、キリシタン禁制により それらのオルガンは 姿を消してしまい、遺物としても その残存はまったく認められていない。 日本の最初として推定されるオルガンは、明治18年(約100年前)に東京築地 聖三一教会(三位一体教会か?)に設置されたものとされており、現在では約700台のオルガンが日本に設置されているようである。(オルガンのあゆみ 大林 徳五郎より引用)

| |